看護部

病棟だより バックナンバー

12.「飲みやすい容器」を工夫して

○○さんは、98歳まで自律出来ていたが、突然呂律が回らない、軽い麻痺などのため 手の動きが鈍くなり、顔面神経麻痺と舌神経麻痺も出現し、脳梗塞の診断で入院されてきました。入院生活の中でコップを使って水を飲む動作にも支障をきたしていることがわかり、介助にも「もう、いい」「赤ちゃんみたい」だと気落ちした言葉も聞かれ、途中で飲むことをあきらめてしまうことが多く、工夫が必要と感じました。

飲む動作を観察すると現在使用している当院のコップは、コップの大きさ、取っ手の細さなどが○○さんには合わなかった事が判明しました。このことがあきらめてしまう要因の一つであると考え、市販の物にも合うものがなかったので、手作りに挑戦しました。

当院薬剤課にあった水薬の容器を試すと○○さんには「持ちやすい」と好評でした。

この容器を使い、作ったのが第1号。時々ムセることがあった○○さん、ストローの内径を細くし一気に口に入るのを防ぐ工夫も出来ました。

当院薬剤課にあった水薬の容器を試すと○○さんには「持ちやすい」と好評でした。

この容器を使い、作ったのが第1号。時々ムセることがあった○○さん、ストローの内径を細くし一気に口に入るのを防ぐ工夫も出来ました。

しかし、飲んで、テーブルに置くとき、「あっ!!」と声をあげ倒れることを気にする状況となり、安定性の改良が必要とわかりました。

容器を円形にし、安定性を考えたのが第2号。

容器を円形にし、安定性を考えたのが第2号。

置くときに倒れるのは少なくなりましたが、リハビリへの移動をするとキャップがないため液漏れが多く、更に改良が必要となりました。

液漏れ対策として、ドラックストアで見つけた250mlのペットボトルに、100円ショップで購入したキャップを取り付けたのが第3号。

結果、移動中の液漏れ防止ができ、持ち運びが自由になった!○○さんは「ふた開けて!」と笑顔で頼むことが多くなりました。

液漏れ対策として、ドラックストアで見つけた250mlのペットボトルに、100円ショップで購入したキャップを取り付けたのが第3号。

結果、移動中の液漏れ防止ができ、持ち運びが自由になった!○○さんは「ふた開けて!」と笑顔で頼むことが多くなりました。

しかし、完璧と思った容器ですが、中身の量が少なくなるとストローの先端が浮き、容器を傾ける動作が多くみられ、○○さんは、首をかしげて飲みにくい様子だった。さらにさらに改良が必要!

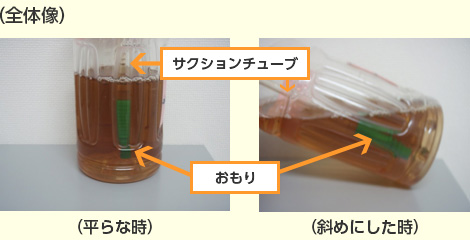

残りの量が少なくなった時に、「残りの量」にストローが入るようストローの先端に“おもり”をつけ工夫した。その結果は上々!○○さんは「最後まで飲めた!」と笑顔で容器を返してくれました。

※“おもり”には、普段使っている「サクションチューブ」を利用しました

(*緑の部分が“おもり”となったサクションチューブです)。

○○さんはこのコップ(第4号)を使うようになってから、最初の気落ちした否定的な言葉を発した○○さんとは全く違って、笑顔で「飲むのなくなった。おかわり!!」と飲み終わった容器を渡してくれるようになりました!根本の不自由さは解消したわけでもないのに、こんなに素晴らしい笑顔!何を意味するのでしょう。

私たちは考えました。患者さんの不自由さを何とか出来ないか、また、少しでも飲みやすくしたい!とみんなで行動した結果、○○さんが求めていた気持ちと一致したのだと思います。そのことを、言葉で伝えることは困難な○○さんは、“笑顔”で気持ちを伝えてくれたのだと感じることができました。

看護の原点は“人を思うこと、人の気持ちに添うこと”を通して、元に戻れなくても、近い状況に持っていくために工夫し、患者さん(=人間)から、“いや〜あづましいね〜”と思ってもらえることが、前向きな気持ちを持つ事に繋がると実感しました(生活の質を高めたことにも繋がったと言えます)。

平成27年3月16日 洞爺温泉病院 看護部 西2階(介護療養病棟)

- 前のページに戻る -